本学におけるマスクの着用について

学生の皆様へ

東大阪大学・東大阪大学短期大学部

文部科学省より令和4年5月24日付での事務連絡を受けて、本学におけるマスクの着用についての基本方針を以下のとおりとします。

- 文部科学省の文書でも「マスクの着用は引き続き基本的な感染対策であること」と示されていることを受け、構内(大学内)においては集団で生活する場であり、引き続きマスクの着用を徹底する。

- 引き続き感染対策(3密の回避、人と人との距離の確保、手洗い等の手指衛生、換気等)を徹底する。

ただし、体調の変化が生じた場合は個別に担当教員に伝え相談してください。

以上

新型コロナウイルス感染症が終息していない現状では、引き続き基本的な対処方法を徹底し、安全に学校生活が送れるようお願いします。

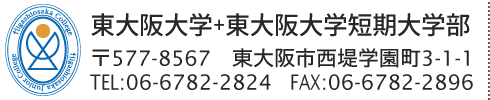

【予約なし】学生向けワクチン接種のお知らせ

学生の皆様へ

予約なしでワクチン接種ができます。

・接種日時点で18歳以上

・接種券を持っている方

・2回目接種完了日から5か月以上経過

この機会に、3回目がまだの方はぜひご利用ください。

本年度入学生の保証人の皆様へ ユニバーサルパスポートご利用方法について

平素は、本学教育推進のためにご理解協力を賜り厚く御礼申し上げます。

本学 東大阪大学・東大阪大学短期大学部ではユニバーサルパスポートにより、インターネットを通じて、大学内のさまざまな情報を提供しています。

ユニバーサルパスポートは各科目のシラバス確認、学生個人の履修登録、履修科目時間割の確認、入学してからこれまでに履修した科目の成績確認などが行えます。

また、授業の実施状況や学生生活に関するお知らせなどを、パソコンやスマートフォンから知ることができるようになっています。

お送りいたしました、ユーザーID、パスワードによりログインし該当学生の成績や各科目の授業出席状況などが確認できます。

ご利用方法につきましては下記リンクよりPDFファイルでご覧になれます。

![]() ユニバーサルパスポート保証人向け利用マニュアル(ネット閲覧用)

ユニバーサルパスポート保証人向け利用マニュアル(ネット閲覧用)

ユニバーサルパスポートには、本学HP左側バナーもしくは下記からアクセスできます。

大学紹介動画に「2022年度 入学式 ムービーレポート」を追加いたしました

【筝曲部】筝曲同好会から昇格しました!

学生の皆様へ

対面授業を基本にすでに3回の授業が終ろうとしており、これからゴールデンウィークに入ります。

全国的には新型コロナウイルス感染状況は収まらず、特に若者や子どもたちの感染増加が気になるところです。本学学生さんも人数は少ないですが、徐々にcoronaメールへ「陽性であったこと」の報告が増えています。

「マスクの着用」「3密を避ける」「大きな声でしゃべらない」「食事は静かに黙々と」「手洗いや消毒はこまめに」など、コロナ対策の基本事項を守り生活してください。

また、自分の体調管理を行い、体調に異変を感じたら早めに医療機関(かかりつけ医)に相談し、「陽性」の場合は必ず本学coronaメールで報告してください。

今一度、気を引き締め健康管理に留意してください。

カレッジマガジン「インタビュー vol.26」「インタビュー vol.27」を公開しました

カレッジマガジン「インタビュー vol.26 2021年度を振り返って ~東大阪大学編~」「インタビュー vol.27 2021年度を振り返って ~短期大学部編~」を公開いたしました。

カレッジマガジン「レシピも公開!スイーツコンテスト入選の実践食物学科の学生にインタビュー」を公開しました

カレッジマガジン「レシピも公開!スイーツコンテスト入選の実践食物学科の学生にインタビュー」を公開いたしました。

【陸上競技部】大阪学生陸上競技対校選手権大会 結果報告

【第70回大阪学生陸上競技対校選手権大会】

日程:2022年4月4日(月)5日(火)

場所:万博記念公園陸上競技場

(学校対校戦 結果)

女子総合 121点 優勝(昨年に引き続き連覇)

男子総合 16点 11位

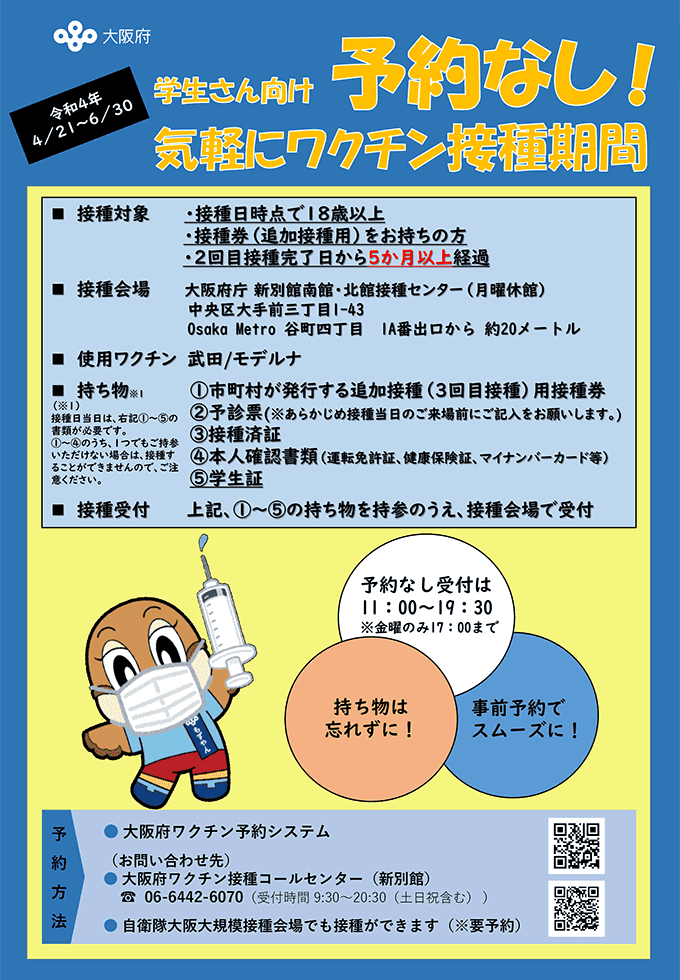

(最優秀選手)

大西 愛永 / 400m優勝、4×400mR優勝、走幅跳優勝 3冠達成👑

新体制になり初めて迎えた対校戦では昨年度の女子総合優勝に引き続き連覇を勝ち取ることができました。学校対抗戦のために1点でも多くの点数を入れることにそれぞれが今ある力を出し切って、お互いが声を掛け合いながら努めてくれました。

そして、女子最優秀選手賞に大西愛永(こども学科4回生)が選ばれました。3種目での優勝という素晴らしい活躍を魅せてくれました。

女子最優秀選手に選ばれた大西選手

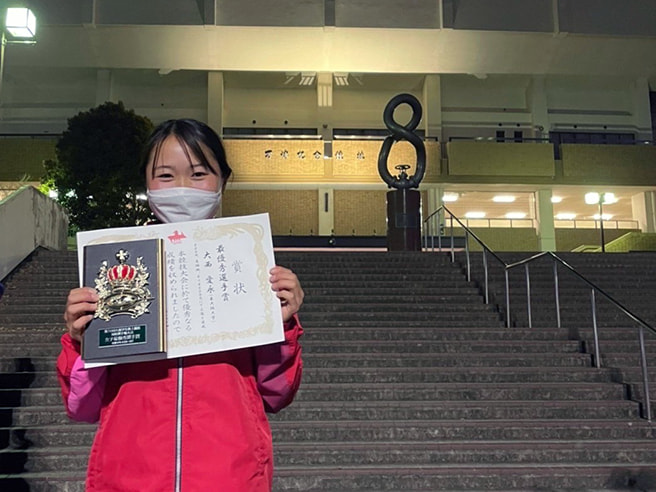

4×400mRの表彰式の様子(赤いジャージが東大阪大学です。左上:畑田、右上:邨田、左下:有廣、右下:大西)

(入賞者結果報告)

◆女子200m

4位 畑田 星来(こども学科4回生) 25秒77

◆女子400m

優勝 大西 愛永(こども学科4回生) 57秒27

2位 有廣 璃々香(こども学科3回生)58秒26

6位 邨田 菜摘(国際教養こども学科2回生)1分00秒73

◆女子800m

3位 有廣 璃々香(こども学科3回生) 2分14秒82

4位 窪 美咲(こども学科3回生) 2分15秒66

5位 邨田 菜摘(国際教養こども学科2回生)2分20秒58

◆女子1500m

3位 窪 美咲(こども学科3回生) 4分47秒14

4位 宮崎 明音(こども学科2回生) 4分49秒55

7位 福井 友葉(こども学科3回生) 5分01秒59

◆女子400mH

6位 外山 桃(こども学科3回生) 1分04秒04

7位 邨田 菜摘(国際教養こども学科2回生)1分04秒51

◆女子300msc

3位 宮崎 明音(こども学科2回生) 11分22秒20

7位 辻 有咲(実践食物学科製菓衛生師コース2回生)12分38秒48

8位 福岡 真悠莉(こども学科3回生) 12分55秒89

◆女子4×100mR 4位 49秒32

1走 有廣 璃々香(こども学科3回生)

2走 畑田 星来(こども学科4回生)

3走 外山 桃(こども学科3回生)

4走 大西 愛永(こども学科4回生)

◆女子4×400mR 優勝 3分52秒46

1走 有廣 璃々香(こども学科3回生)

2走 大西 愛永(こども学科4回生)

3走 邨田 菜摘(国際教養こども学科2回生)

4走 畑田 星来(こども学科4回生)

◆女子走幅跳

優勝 大西 愛永(こども学科4回生) 5m49

2位 中地 真菜(こども学科1回生) 5m28

◆女子砲丸投

3位 中村 怜(国際教養こども学科2回生)12m00

4位 木虎 莉奈(こども学科4回生) 11m91

◆女子円盤投

4位 木虎 莉奈(こども学科4回生) 38m13

◆女子やり投

優勝 中村 怜(国際教養こども学科2回生)52m78

2位 中地 真菜(こども学科2回生) 39m73

◆男子棒高跳

優勝 原口 篤志(こども学科1回生) 4m80

5位 井上 大裕(こども学科1回生) 4m20

◆ハンマー投

8位 坂本 真駿(介護福祉学科2回生)43m91

◆やり投

5位 小野 悟(こども学科4回生) 57m66

大会結果は以下のページより

大阪学生対校選手権大会集合写真

女子走幅跳 表彰の様子